查看:154

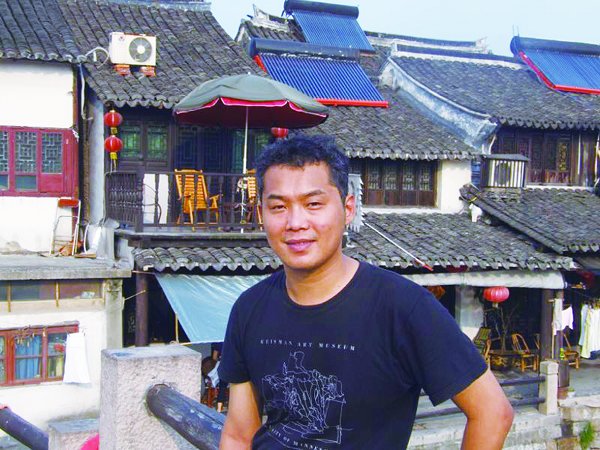

李云雷,1976年生,山东冠县人,北京大学中文系博士,现任职于《文艺报》。中国现代文学馆特邀研究员,中国文艺评论家协会青年委员会副主任。著有评论集《如何讲述新的中国故事》、《重申“新文学”的理想》、《当代中国文学的前沿问题》等,小说集《父亲与果园》、《再见,牛魔王》等。曾获2008年“年度青年批评家奖”、十月文学奖、《南方文坛》优秀论文奖、《当代作家评论》优秀论文奖、冯牧文学奖等。

文学作品往往是作家自身的写照,作家常常把自己的生命体验借助故事中的人物表现出来,从而使其作品呈现出自传性特征。这在那些漂泊在异国他乡的作家身上尤为突出。作为流散作家,远离故土在异域打拼的艰难以及边缘化于主流话语之外、自我身份认同的危机,使他们把创作的目光不可避免地投向自己的故乡,对故乡人事进行描摹,对过去的经历进行追忆。中外作家中不乏这样的例子。比如,英国现代作家凯瑟琳·曼斯菲尔德的新西兰儿童故事,中国五四女作家凌叔华的自传体小说《古韵》,均是对作家儿时生活的回忆。另外,乔伊斯作品中的都柏林、凯特·肖邦笔下的纳克托克教区、福克纳笔下的约克纳帕塔法县、以及鲁迅小说中的鲁镇、沈从文作品中的湘西小城、莫言笔下的高密东北乡,无不寄托着作家对故乡的深厚感情。而中国当代作家李云雷新近推出的短篇小说集《再见,牛魔王》更是典型的自传体乡土小说。它以作家的故乡———中国北方某县城城郊的一个小村庄为背景,以孩童的视角,通过第一人称人物叙事者的口吻,对其童年生活以及故乡人事进行了追忆,对人的生命存在和时代变迁给予了思考,表达了其对和谐生活的怀念和对人间真情的向往,从一个侧面暗示了其对现实社会的逃避和对物欲世界中疏离的人际关系的否定。

回忆是人的存在方式本身,是结构情节的方式,即叙事形式,同时也是一种主题模式。现实世界的呈现和人的精神世界的发掘,均需凭借回忆的形式得以实现。记忆是留存在内心深处的关于过去生命体验的断片,而回忆则是重新唤醒这些断片的行为。记忆是小说集《再见,牛魔王》中十七个短篇的共同主题。该小说集隐含着记忆的双重性,既是一个社会外在的编年史,又是内心意识的记录,是关于回忆的小说,是对“我”快乐的童年、多彩的学生时代、懵懂的青春生命体验的记忆,是对乡民命运变迁的记忆,也是对故乡和谐人际以及亲情、友情、爱情等真挚情感的记忆。而这一记忆主题的揭示,则是借助于叙事形式和语言修辞得以完成。本文拟从主题、叙事和语言修辞三个层面,探讨小说集《再见,牛魔王》记忆主题的具体表现,以及作家如何通过叙事形式和语言修辞的运用,实现对追忆的书写,或者说实现对逝去的时间的追寻的。

一、主题意旨

伊丽莎白·鲍温认为,“主题是某种强烈打动小说家而读者也会感到其影响的东西”。可以说,小说集《再见,牛魔王》的记忆主题不仅打动了作家本人,而且吸引着读者跟随叙事者的眼光,一起沉浸在其对往昔生活和故乡人事的追忆之中,品味着那个特定年代的独特气息,感受着其真实情感的流露。该小说集通过追忆主人公的童年和青少年生活以及与其相关的其他人物的经历,反映了改革开放以后、尤其是新世纪以来中国农村的历史变迁,展示了底层民众的命运浮沉,并通过描述主人公以及其他人物的情感经历和交往,再现了那个时期人们的精神状态和和谐融洽的人际关系。具体来说,作家对记忆主题的书写,主要涉及真实自我的呈现、底层命运的浮沉、对和谐关系的追思、对人间真情的怀恋等方面。

首先,该小说集再现了作为主人公的“我”的往昔经历和个体生命体验,表达了“我”对那个时期的怀念之情,刻画出一个单纯、真实的自我。如《再见,牛魔王》讲述了“我”小时候放牛的经历以及“我”和小牛之间的深厚感情,重温了“我”们曾经在一起的美好时光。《界碑》回顾了“我”小学五年级时和小伙伴之间的恩怨纠葛,暗示出“我”对那些一同走过人生之路的朋友的怀念。《暗夜行路》则讲述了“我”初中时和同学小霞之间的一段懵懂情感历程,暗示了那个年代人们封闭、传统的思想,表达了“我”对那段美好而温馨岁月的怀恋。

其次,该小说集勾勒了底层民众的生活状貌和命运浮沉,表达了“我”对人的生命存在的思考和对时代变迁的感悟。如《三亩地》讲述了老地主一家的命运起伏,揭示出土地、祖业和家族的内涵及其对老一辈农民的意义,指出人无法与命运抗争的事实,表达了“我”的茫然之感。《红灯笼》围绕着俊江大爷扎灯笼的不同际遇,勾勒出时代的变化轨迹以及老一辈对土地的深厚感情,传递出“我”对当下体制的思考以及对农民命运的关注。《纵横四海》的主人公是个小混混。作家在勾勒其坎坷经历的同时,对其凶猛面具下的忠诚仁义进行了暗示。

再次,该小说集描摹了人与人以及人与动物之间的关系,表达了“我”期待建立和谐融洽的人际关系以及人与动物之间关系的美好愿望。童话寓言小说《再见,牛魔王》表现了牛魔王与命运抗争的顽强精神,同时回顾了“我”小时候和家里养的小牛所度过的美好时光,表达了一种重建人和自然、动物和谐共处的新世界的期盼,暗示着作家对自由生活的向往和对现实社会疏离人际的否定。《小偷与花朵》回忆了村民之间的情感交流以及融洽和谐的关系,对当今社会和城市居民的自私和冷漠给予了批判,表达了“我”对往日和谐人际的怀念。

最后,该小说集书写了爱情、亲情和友情等主题,表达了“我”对人间真挚情感的向往。如《电影放映员》指涉爱情主题,描绘了失败的爱情,勾画出那个年代传统思想束缚下女性无力选择和追求自己幸福生活的境遇。《并不完美的爱》反映了亲情主题,描写了“我”对不是自己亲奶奶的“奶奶”的矛盾情感,展示了“我”从对她的偏见到理解的过程,从另一个角度阐释了“不完美的爱”的内涵。另外,《哈雷彗星》指涉友情主题,描摹了师生情谊,通过回顾“我”和小学老师相处的美好时光,表达出“我”对过去生活的留恋。

二、叙事形式

亨利·詹姆斯曾说过,使一部作品成为经典的正是其形式。珀西·卢伯克也认为,一部好的作品,“其主题和形式应和谐一致而又难以区分”。这些观点均表明了文学作品形式的重要性。叙事虚构作品主题内涵的揭示,总要求作家能以得心应手的方法加以处理,这就涉及到叙事形式的问题。就《再见,牛魔王》中十七个短篇而言,记忆主题的呈现,同样离不开叙事技法的运用,如结构上的片断化以及开放式结尾,时间模式上的时空倒错,叙事视角方面第一人称回顾性和经验视角等。可以说,正是通过这些叙事形式的选择,才使得“我”的童年经历和那个特定年代的故乡人事真切地展现在读者面前,才使得“我”对自我的重新审视以及对世界人生的体认和感悟成为可能,才使得记忆书写得以实现。

现代小说的终极形式是生活的片断,情节结构不再重视完整的布局和因果关系,而倾向于情节淡化和横截面的选择,其结尾常常是一个突然的中止、顿悟。同样,《再见,牛魔王》收录的小说,没有激动人心的情节,均是以片断的形式对往昔生活的追忆。另外,该小说集中的作品,往往在小说结尾处以顿悟的形式,抒发“我”对往昔生活的怀恋和对时间流逝的感伤,表达“我”对世界人生的体悟和生命存在的思考。如《界碑》的结尾处,“我”在雪夜中看到那块见证了“我”的童年时代的界碑,心中感慨万分。“我看到了整个世界在变,所有的人都在变,而我自己也在变,幸好309线706还在,让我看到了一点不变的东西,让我看到那逝去的一切并不是虚空。”时光飞逝,物是人非,留下的只有童年的记忆。此处读者体会到的是“我”对逝去的世界的感伤,对记忆之物犹在的欣慰。

文学的呈现形式表现为时间的延续。现代小说摒弃了故事时间的叙事模式,而代之以心理时间,以记忆的方式来呈现事件序列或人物的意识流动。小说集《再见,牛魔王》的叙事形态表现为故事时序被打乱,叙事在过去、现在和未来之间交织渗透,对故乡人事的追忆和“我”的议论、联想、梦幻编织成一个回忆之网,共同作用于记忆主题的书写。如《小偷与花朵》的故事开篇———“那时候的小偷,也都很讲规矩”这句话就奠定了回忆的基调,把叙事拉回到“我”小时候,对村子里的小偷———小杰进行了追忆。随后,叙事再度向前追溯了小杰家的变故,又进展到小杰上初中的时候,追叙了小杰堕落的经过。然后,“我”的思绪再次回到小时候,对和小杰玩耍的经历进行了追忆。最后,叙事者又追叙了偶遇小杰偷东西的事,暗示出小杰对父亲的感情以及对母爱的渴望。时空倒错的运用,使主人公的命运得到了曲折呈现,凸显了爱与美的主题。

视角问题是小说技巧中最复杂、最重要的问题。现代小说创作中,全知视角已退出历史帷幕,而以人物意识为中心的限制视角则受到小说家的青睐。《再见,牛魔王》中的十七个短篇全部是第一人称叙事,均涉及回顾性视角和经验视角,通过 “我”对往日生活的回忆,建构起融合叙述自我和经验自我的两个叙述层,在呈现故乡人事的昔日容貌和时代变迁的同时,也使“我”的感受得以流露。如《并不完美的爱》以第一人称叙事者的口吻回顾了“我”奶奶的故事以及“我”对她的矛盾情感。回顾性叙事中,经验自我传达了“我”当年经历事件时的想法,认为奶奶不喜欢“我”,由此,当年的“我”对奶奶产生了一种陌生感。现在的叙述自我却一再为奶奶当年的举动辩护,认为她的偏心是有理由的。故事最后涉及“我”的顿悟,“我”意识到世界是不完美的,奶奶是爱“我”的。结尾句“奶奶,我很想念你”暗示着“我”对奶奶态度的转变和对祖孙亲情的回归。

三、语言修辞

乡土小说的语言往往具有简约、朴素的特点,对田园风景的描写又往往被赋予散文诗的风格。文学语言依赖于修辞。正如布斯所说,“在文学中,修辞是无法躲避的”。的确,文学作品需要借助独特的修辞手段生成审美意义,暗示人物内心情感,揭示作品主题寓意。小说集《再见,牛魔王》的语言特点是朴实无华、自然真切,具体表现在日常用语、方言俗语的运用和散文诗化风格。这大大缩短了作者、文本和读者之间的距离,使“我”对故乡往事的眷恋之情得以浮现。就修辞手段而言,该小说集主要运用了意象、象征等手法,共同作用于人物情绪的渲染、内心世界的呈现和记忆框架下主题的强化。

该小说集在语言方面的特点首先表现在简洁、朴实的日常话语的运用。小说中出现的多是简单的句子和常用词,人物对话多直接呈现对话内容,没有引导句。这和该小说集的乡土气息以及作家旨在呈现的纯真的童年世界和意在规避的虚伪的现实社会的初衷相契合。另外,该小说集的语言特点还表现在方言和俗语的运用。如“扛活”意指“打工”;“棒子面”就是玉米面;“不搭腔”表示双方关系的破裂;“见小面”和“见大面”则涉及当地的婚俗习惯。某种意义上说,这些方言和俗语在作家和故乡之间建立起一种无法割断的关联,是深深扎根于作家记忆中的存在。最后,该小说集的语言还涉及散文诗化风格,主要表现在景物描写。如《梨花与月亮》中对梨园的描写,无不烘托出田园生活的美好与温馨,既强化了爱情主题,又呈现出“我”对故乡往昔的怀念。可以说,该小说集的语言特征,均与故乡的人事相连,从而使记忆的书写得到实现。

该小说集最重要的修辞手法就是意象和象征。意象表示过去的感觉或知觉体验在心中的回忆或重现。象征符号常具有多重蕴意。意象可以被转换成隐喻,不断重复,就变成象征。该小说集中的意象主要有“雪”、“月亮”等自然现象意象,“枣树”、“榆树”等植物意象,“牛魔王”等动物意象等。这些意象往往重复出现,构成一个象征体系,共同作用于对故乡记忆主题的揭示。其中,“雪”意象运用得最多。如《三亩地》的结尾处,在风雪中,“我”看着那三亩地,想到历史的轮回,“竟不知该往何处而去”。这里的“雪”意象加深了“我”对人无法把握自己命运而产生的悲凉感,只能在追忆中品味真实和慰藉。另外,“枣树”、“梨树”等植物意象,则表达了主人公对快乐、单纯的童年往事的怀念。正是这些在时代变迁中亘古不变的记忆之物,把“我”重新带回到过去,重温逝去的世界,使失去的时间重现。还有,《再见,牛魔王》中的“牛魔王”意象同样具有象征内涵,它喻指在城市中打拼的乡下人。“牛魔王”被人类社会所不容的境遇暗示着乡下人在城市的艰难处境,而它与命运的抗争则象征着人在逆境中不服输的精神,表达了作家对现实的否定和对往日和谐人际的怀念。无疑,作为记忆之物,这些意象和象征,唤起了人物对往事的记忆,使作家的记忆书写成为可能。

作家应该忠实于个人的生命体验,由人及我,推己及人,与他人的命运产生共鸣。在小说集《再见,牛魔王》中,作者在描述其个人生命体验的同时,把追忆的目光也投射到故乡的人们身上,再现了他们在时代变迁中的命运浮沉和悲欢离合。正如他在创作谈中所说:“文学的独到之处就是在生活中发现美感,并将这种美感以独特的形式呈现出来。”记忆中的故乡是美丽的、人是善良的、情感是真挚的。对这种真、善、美的呈示,对和谐人际的展现,对自我的重新审视,对人的生命存在的思考,均借助了叙事形式和语言修辞来实现。该小说集中,无论是叙事形式,还是语言修辞,均造就了贯穿始终的记忆神话的书写。回溯性叙事是人类讲故事的永远的方式,回溯在追寻逝去的时间的同时,确证了自我的此在。普鲁斯特是有怀旧情结的,对他而言,文学作品的全部素材都在他过去的生活中。现实的空间使人产生孤独感和无助感,只有沉溺在过去的记忆中才能确证自我。同样,小说集《再见,牛魔王》的作者也是生活在过去时中的人,喧嚣的都市生活带给他的只有孤独和虚无,对和谐和真情的向往,使他凭借回忆的方式在对失去的时间和逝去的世界的追寻中,最终收获了幸福,找回了真实的自我。

(原载于《南方文坛》2018年第6期,原文12000字,本文有删节)(赵文兰)